佩兹瓦尔的父亲是一位原创者,他不仅是一位教师和作曲家–他创作的弥撒曲至今仍在演出–而且还是一位技艺精湛的机械师,因此他有一个魔术师的绰号。巧合的是,同约瑟夫一样,他的另外两个儿子的其中一个也是出生在1月6日,而约瑟夫的第三个儿子出生在1月7日。因此,他们被戏称为“三个国王”。

约瑟夫·佩茨瓦尔于1828年获得了佩斯大学的工程学文凭,他对此尤为自豪。1830年,他的水坝计算使佩斯市免于被多瑙河淹没。当他还是一名教授时,他更喜欢“工程师”这个头衔,而不是其他头衔,即使他在1832年获得了博士学位。1835年起,他在佩斯大学担任高等数学教授,1837年至1877年在维也纳担任数学和力学教授。

约瑟夫·佩兹瓦尔为摄影光学的进一步发展做出了巨大贡献。1839至1857年,他设计了两种镜头,一种用于肖像摄影的镜头,其光线强度比达盖尔使用的镜头高出16倍;另一种用于风景摄影的镜头,在分辨率方面也取得了关键性进步,并享誉世界。在实际应用方面,他最初与 福伊特莱德公司(F. v. Voigtländer)合作,但很快他们就产生了分歧,并于1845年最终决裂,随后在1857和58年又发生了法律纠纷。这对1868年福伊特莱德将生产基地迁往德国起到了决定性的作用,当时他已经交付了100多名工人和20,000个肖像镜头。

作为一名数学家,佩兹瓦尔讲授了许多不同寻常的讲座,例如关于音调系统理论的讲座,他开发了一种31级音调系统,并为此制造了一架钢琴来证明该系统的正确性,他还制造了一种弦乐器,称之为“guitharve”。他经常用一句话来介绍他的声学讲座: 数学是心灵的音乐,音乐是感觉的数学。他阅读有关剑术的理论–他声称奥地利骑兵的马刀构造不正确–以及有关马匹步态的理论。夏天,他经常骑着一匹品质纯正的阿拉伯黑马,从他位于卡伦堡(一座被约瑟夫二世废除的卡默多尔修道院)的家中到城里去讲课,他每天会在房子旁边劈一定数量的木头,进行维也纳人完全无法理解的体育锻炼,他在维也纳被认为是最好、最令人生畏的马刀和剑客。

他最重要的关于光学透镜的手稿,在经过一次入室盗窃后丢失了。这次损失对佩兹瓦尔的打击非常大,以至于他后来退出了所有社交活动。他无法决定是否要补发这些文件。62岁时,佩兹瓦尔结婚了,但仅仅四年后,他的妻子就过世了。他从1849年起成为学院的正式成员,学院是他晚年时唯一出现的地方。他一直忠于学院,就如学院在他不得不与之抗争的众多争议中一直忠于他一样—不仅仅因为他的批判、争论和讽刺的性格。1877年,他以宫廷顾问的头衔退休,此后他几乎从未离开过自己的居室,他不希望朋友来拜访,因此成为了维也纳市中心的隐士。

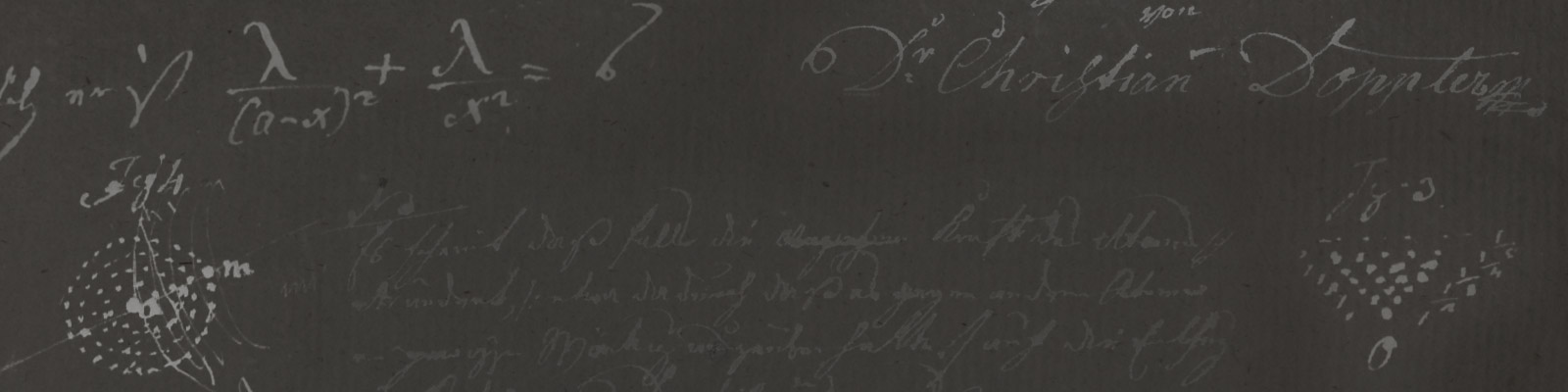

约瑟夫·佩茨瓦尔和克里斯蒂安·多普勒

1850年,多普勒被任命为维也纳大学物理研究所所长,在此之前,维也纳没有人对他的理论提出过批评,他的主要工作甚至都没有得到认可。

1842年发现该原理的十年后,维也纳开始了一场关于该原理有效性的激烈争论。这场争论是由约瑟夫·佩兹瓦尔发起的,然而,正如他自己在1852年10月21日的会议上所承认的一样,他只是众多科学家中被选中的代表。佩兹瓦尔在1852年1月22日的第一次攻击的开头写道:“可以说,科学有大有小,就像战争有大有小一样”。

佩兹瓦尔嘲讽地将多普勒原理归为第二类,即小物理学,多普勒在5月21日的会议上对此进行了回答:

“牛顿、莱布尼兹、欧拉、拉普拉斯、泊松,以及所有我们习惯于将其视为我们的大师和老师的不朽之人,从未做过这样的区分!– 相反,他们没有被科学的傲慢所侵蚀,他们认为每一个新的真理都同样值得被关注和认可。”

在第一次授课时,佩兹瓦尔警告说,不了解微分方程,就不可能研究伟大的科学:

“然而,对于一部分人类,我们又必须用普通生活中的类比来搪塞他们,而这些类比是由小科学发现的;小科学发现者的拥护者们又不失时机地将这一类比扩展到其有效范围之外:因此,旧的谬误理论有可能以一另外一种新形式重新爆发,除非微分方程的神灵能眷顾我们,并让我们摆脱困境。”

多普勒在他的演讲中回答道:“反对者先生的意思是否是说,一种自然现象如果不能被这些方程证明其存在的合理性,就必须被科学视为不存在?”

多普勒在这场争论中为自己进行了恰当而正确的辩护,正如其他人已经指出的那样,他的发言可以被视为科学争论的典范。真正的丑闻发生在第二次争论中,在1852年5月21日的会议上,不仅作为学院院长的里特·冯·鲍姆加特纳阁下出席了会议,而且除了24名实际成员和4名通讯成员外,还有33名客人,总共62名听众参加这次会议。成立如此高级别的特别委员会来评估该事件是一项非同寻常的举措。在其中一项议程中,两位作者需分别进行演讲。一开始,佩兹瓦尔试图证明自己从一月份开始采取的做法的正确性:

“不要因此认为我决定攻击一些或多或少有用的大众科学观点仅仅是为了提高我自己的分析的价值;我还有另一个更重要的原因:因为我深信,除了在适当的范围内拒绝大众科学所附带的过度的大众化努力之外,很难再有比这更有价值的事情了,因为科学史已经告诉我们,大众科学非但不会促进科学的进步,反而会直接或间接地危害科学发展。”

然后,佩兹瓦尔用一个反多普勒公式总结了他的反对意见:“如果发声体在静止时振动的音调是A,那么它在运动时不仅会继续发出A的声音,而且还会向周围的介质发出同样的音调A,而不会发出其他音调。”

1852年10月21日,维也纳演说家决斗在第三轮中有了结果,这不是因为辩论的优势,而是因为不可抗力:多普勒病了。佩茨瓦尔的表现不够突出,他在第三次演讲中继续讥讽多普勒原理—而辩论一周前,病重的多普勒前往了南方,这被公众视为多普勒的一次失败:

“对于多普勒的理论,我们不能说它没有价值,因为它对现象的过程给出了一个明显不正确的解释;相反,我们必须断言,它的价值是负面的,因为它以显而易见的错误误导了如此多的科学追随者,使他们误入歧途,究其原因只不过是源于肤浅和缺乏深度而已。”

如前所述,佩兹瓦尔认为多普勒理论是荒谬的,是明显错误的。尽管当时多普勒原理已多次得到实验证实,但学术界的大多数人都赞同佩兹瓦尔的严厉裁决。只有恩斯特·马赫在1860年和1861年发表的论文中以合理的方式解决了这一争议:

“振荡周期守恒原理(佩兹瓦尔)指出,在介质的永久流动中,如果振荡在任何位置被激发,那么在任何位置的振荡周期都是相同的,即周期始终不变,且不随时间改变。– 多普勒定理告诉我们振荡周期取决于波源和观察者的相对速度。因此,这两个定理指的是不同的情况……,将佩兹瓦尔原理应用于多普勒原理的事件中是基于一种误解。在数学推导中,佩兹瓦尔认为他可以用介质的流动来代替波源和观察者的相对运动,但这是不被允许的。”

“用通俗的话来说,佩兹瓦尔定律和多普勒定律之间的关系可以说明如下:例如,如果有人为歌颂佩兹瓦尔教授发明的原理而唱小夜曲,那么他的窗外就会响起同样的调子,就像在最美丽的五月早晨一样和谐悠扬,即使在不那么宜人的天气里也是如此。而多普勒则认为,E大调的合唱如果从高处落下时,就可以听到F大调的声音。”

尽管马赫的这一澄清驳斥了佩兹瓦尔的反对意见,并且多普勒原理已经多次在实验中被证实,但这一原理还是在此后的20年中一直备受争议。

一个奇怪的巧合是,1901年11月6日,维也纳大学举行了佩兹瓦尔的纪念活动,与他的纪念碑同时揭幕的,还有他生前曾与之激烈斗争的克里斯蒂安·多普勒的纪念碑,在这所大学的拱形庭院里,佩兹瓦尔和多普勒都发表过致辞。

彼得·玛利亚·舒斯特博士(Dr. Peter Maria Schuster),2017年书